【ニセタカサゴ】側線と体側の縦帯で見分ける

【ニセタカサゴ】通称「ぐるくん」。同じタカサゴ科のタカサゴとよく似ています。ニセタカサゴは側線と体側の縦帯が重なりますが、タカサゴは側線と体側の縦帯が重なりません。この2種を市場では区別していません。水中では青色をしてい […]

【ニセタカサゴ】通称「ぐるくん」。同じタカサゴ科のタカサゴとよく似ています。ニセタカサゴは側線と体側の縦帯が重なりますが、タカサゴは側線と体側の縦帯が重なりません。この2種を市場では区別していません。水中では青色をしてい […]

【ユウダチタカノハ】タカノハダイ科の魚は日本に3種。写真(長崎県佐世保産)上のタカノハダイは市場でふつうに見かけますが、下のユウダチタカノハは珍しい。黒色斜帯や尾びれの下葉が黒いことなどがミギマキに似ています。口唇は赤く […]

【カワハギ】体色や斑紋は個体変異が多く、心理状態によっても変化するといいます。皮は厚く、ウロコがないように見えますが、ザラッとしたウロコがあります。オスの背びれ第2軟条は糸状に伸び、メスは伸びません。写真(千葉県産)手前 […]

【ベニテグリ】赤い体に第2背びれの黄色が目立ちます。この背びれには淡赤色の斜帯があります。尻びれと尾びれの下縁は赤い。天ぷら種として人気が高い「めごち」と総称されるネズッポ科の魚。なかではネズミゴチが代表格で、ベニテグリ […]

【あん肝】「海のフォアグラ」とも呼ばれる、通称「あん肝」。濃厚な旨味を持つ、あんこうの肝臓。写真は北海道余市産。輸入品も多く出回ります。蒸してぽん酢で食べるほか、あんこう鍋や煮物などにも。「7つ道具」とは、身、えら、皮、 […]

【マツカワ】有眼側の皮膚が松の皮のように見えることが由来。背びれと尻びれ、尾びれに黒色帯があることで、ホシガレイ(丸い斑紋)と見分けられます。これが鷹の羽の模様に似ることから、「たかのは」とも。漁獲量の減少から「幻の魚」 […]

【ウバガイ】別名「北寄貝(ほっきがい)」。黒青紫色の足の部分は加熱すると紅色になります。殻の色が黒いものは「黒ぼっき」と呼ばれますが、殻の色の違いは生息する場所の底質の違いによるようです。サクッとした歯ごたえが楽しめます […]

【ヒラスズキ】スズキによく似たスズキ科の魚。岩礁域や内湾にいて夏が旬のスズキに比べ、ヒラスズキは外海に面した荒磯にいて、寒い季節が旬。体高が高く平たい、尾柄部が短く太い、尾びれ後縁の切れ込みが浅いことなどで見分けられます […]

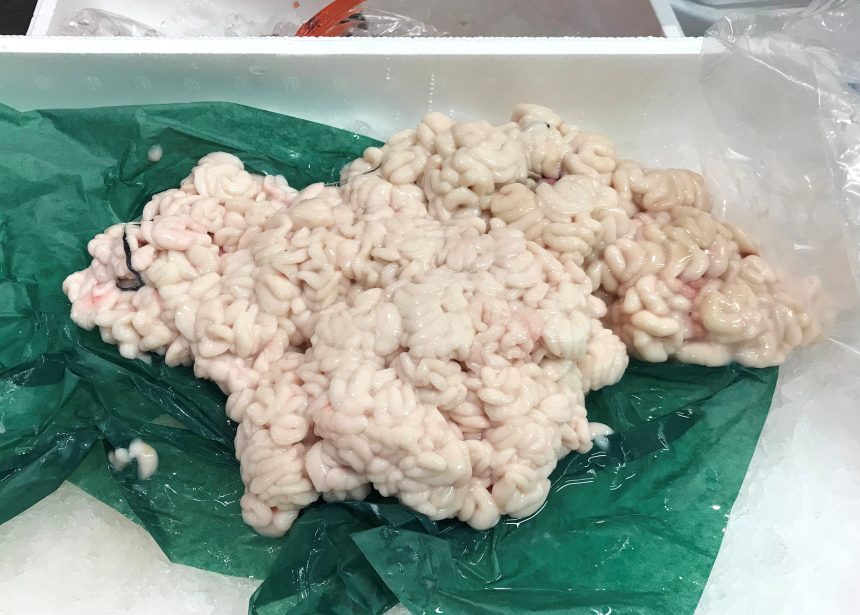

【マダラ(白子)】「白子」として入荷するものには、マダラのほかにトラフグ、サケ、ボラなどもありますが、入荷量が多く、知名度が高いのはマダラの精巣。白子のほかに、菊子、雲子、きく(菊)、たち、くもわた(雲腸)などの呼び名も […]

【アカヤガラ】ヤガラ科の魚。体は細長い円筒形。口先(吻)は管状で細長く、サンゴ礁や岩礁などでは先端にある口で、吻をピペットのように使って魚類などを吸引して捕食します。尾びれ中央の2本の軟条は糸状に伸長。日本では北海道~九 […]