【マルアオメエソ】「眼が光るのは・・・?

【マルアオメエソ】「めひかり」と呼ばれる魚にはよく似た2種がいます。写真はマルアオメエソ(福島県相馬産)で、青森県~千葉県銚子に、もう1種のアオメエソは日本の太平洋側では相模湾~九州南岸に分布。眼が光るのは網膜の外側にタ […]

【マルアオメエソ】「めひかり」と呼ばれる魚にはよく似た2種がいます。写真はマルアオメエソ(福島県相馬産)で、青森県~千葉県銚子に、もう1種のアオメエソは日本の太平洋側では相模湾~九州南岸に分布。眼が光るのは網膜の外側にタ […]

【カガミダイ】体は著しく側扁し、長く伸びる背びれが特徴的。体は全体に銀色に輝いていて、大きな口は前上方へ伸びます。同じマトウダイ科のマトウダイに似ていますが、マトウダイにある体の黒斑がカガミダイでは不明瞭です。身ばなれが […]

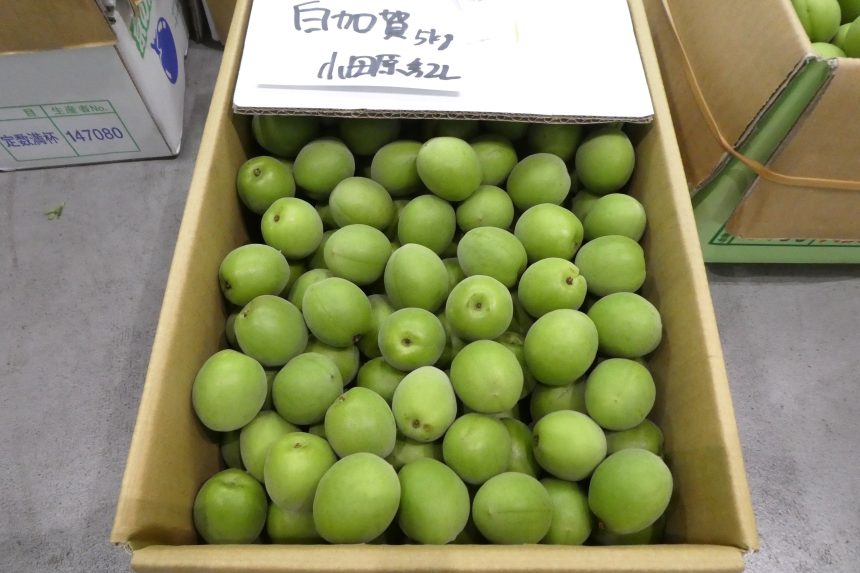

【ウメ】梅の季節が到来。しかし主力の和歌山県や群馬県が先月、雹(ひょう)の被害を受けたため、昨年に続き厳しい状況になっています。写真は神奈川県小田原産の「白加賀」。江戸時代から栽培されている品種で、産地の中心は群馬県。果 […]

【スルメイカ】庶民的なイカとして、日本人に長く好まれていたスルメイカですが、それも今は昔。大幅な漁獲量の減少から、高値のイカになっています。写真は市場で「ばらいか」と呼ばれる小型サイズ。初夏の、麦の季節に獲れることから「 […]

【テングニシ】房総半島以南の水深10~50mの砂底にすむ巻貝。卵嚢(らんのう)は「海ほおずき」と呼ばれ、口に含んで音を鳴らせます。昔、縁日で売られていました。瀬戸内海や九州に多く、写真は福岡県産。塩ゆでなどにして食べます […]

【ホウキハタ】多くの種類が入荷するハタ科の魚のなかでは、時々見かける程度。体の上側に褐色の斜め模様が枝分かれして入っているのが特徴。カケハシハタに似ていますが、こちらには黒縁のある虫食い状の幅広い淡色帯があります。水深8 […]

【実ザンショウ】「青ザンショウ」とも呼ばれる、サンショウ(山椒)の実。超高級な「花」ザンショウ、若芽の「木の芽」と続く、初夏の味覚。青々とした美しさは、まさに新緑の色。未熟な果実のため、やわらかく、ピリッとした独特の辛み […]

【ギンポ】市場で「ぎんぽう(銀宝)」と呼ばれる魚が活魚で入荷していました。細長く左右に押しつぶされた形。背びれは全て短い棘なので、注意が必要。背びれの基底にそって三角形の暗褐色の斑紋があります。淡泊な白身で、天ぷらにする […]

【アカニシ】殻口は広く、成長すると内面が赤くなります。日本では昔から食用にされており、貝塚からも殻が出土します。アサリやマガキを捕食するため、漁業に影響も。身は煮ても焼いても美味しいと評価が高い。写真は福岡県有明海産。な […]

【ネマガリダケ】市場で「姫竹」とも呼ばれます。チシマザサ(千島笹)の若芽。漢字では根曲がり竹と書き、根元が曲がっていることが由来。各地で山菜として親しまれ、写真は山形県産の天然物。地元では「月山筍(がっさんだけ)」とも。 […]